ইতিহাসের জ্ঞানের সুধা পান করার পরেও যখন জ্ঞান সাধকের তৃষ্ণা মেটে না, তখনই প্রত্নচর্চার মধ্য দিয়ে শেকড়ের সন্ধানে আরও গভীরে গিয়ে দেখার আগ্রহ থেকেই শাস্ত্রটির উৎপত্তি। নিজ, নিজের অস্তিত্ব, শেকড়ের সন্ধান করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

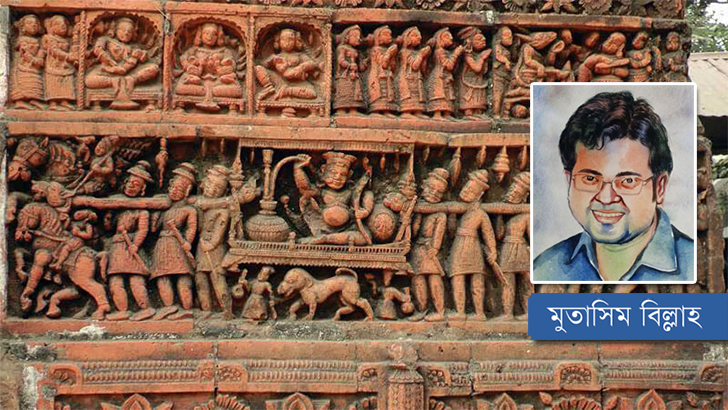

সেক্ষেত্রে প্রত্নচর্চায় নিয়োজিত গবেষকরা এসব প্রত্ননিদর্শনের অনুসন্ধান, খনন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং গবেষণার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চালচিত্র তুলে ধরে ইতিহাস বিনির্মাণ ও সত্যায়ন করে থাকেন। এ শাস্ত্রের চর্চা ইতিহাসের সত্যতা দেয়, প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়ন একজন শিক্ষানবিশকে তার চারপাশের বিষয়ে সচেতন হতে এবং একজন ভাল পর্যবেক্ষক হতে সাহায্য করে। এ চর্চা নিজের অতীত, নিজ পরিচয় সম্পর্কে আরও গভীরে গিয়ে জানতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে প্রত্নচর্চার শুরুটা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর হাত ধরে। ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে এ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ৪টি বিভাগে আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ ছাড়া অধিদপ্তরের অধীনে ২১টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর আছে। এসব জাদুঘরের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রতিবছর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে প্রত্নস্থলের স্থাপত্যিক নিদর্শন, আবিষ্কার, ধ্বংসপ্রায় পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার সংরক্ষণ ও জাদুঘরে প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং সাধারণ জনগণকে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি প্রত্নস্থল খনন করে এর ইতিহাস নির্মাণ, স্থাপত্যিক কাঠামোর সংস্কার ও সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া প্রাচীন ভবনাদির সংস্কার সংরক্ষণ, নির্মাণ, প্রকাশনা, সেমিনার/কনফারেন্স প্রশিক্ষণ কাজও বাস্তবায়ন করে এই অধিদপ্তর।

বাংলাদেশে প্রত্নচর্চায় ভূমিকা আছে বরেন্দ্র জাদুঘরের। ১৯১০-৮৩ সাল পর্যন্ত এ জাদুঘরের সংগ্রহে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর সংখ্যা ৭৯৩২টি। যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রা, শিলালিপি, মূর্তি, পাণ্ডুলিপি, মৃৎপাত্র। এ প্রত্নবস্তুগুলো বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া দেশ বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের রচিত বরেন্দ্র যাদুঘরের প্রায় ৫০টি গ্রন্থ প্রকাশনা বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রত্নচর্চায় ভূমিকা আছে জাতীয় জাদুঘরের। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেশের অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রচেষ্টা, প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি মাইল ফলক।

১৯১৩ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ জাদুঘরের সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ হাজার এবং ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত নিদর্শন ছিল ৬১ হাজার। যদিও এখানে সংগৃহীত সমস্ত নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, তবুও অধিকাংশই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্নচর্চার চেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে দীঘাপাতিয়ার জমিদার শরৎ কুমার রায় তার বন্ধুদের সহায়তায় বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ও বরেন্দ্র জাদুঘর গড়ে উঠেছিল। বলধা জমিদার বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ঢাকায় বলধা সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। যেখানে প্রাচীন মুদ্রা, হাতীর দাঁতের শিল্পকর্ম, কাঠ ও ধাতব শিল্প নিদর্শন বিশেষ করে মধ্যযুগের ইন্দো পারসীয় হাতিয়ারের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ ছিল।

বাবু মহেশ ভট্টাচার্য নামে আরেক ঐতিহ্য প্রিয় ব্যক্তি ১৯৪০ সালে কুমিল্লা শহরে রামমালা নামে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। যেখানে এক হাজার প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষিত ছিল। এদেশে মুদ্রা ও শিলালিপির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন মৌলভী শামসুদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী, অধ্যাপক আবদুল করিম প্রমুখ।

বাংলাদেশে আ ক ম যাকারিয়ার কথা না বললে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার রচিত ‘বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ’ গ্রন্থটি বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রাখে। উয়ারী বটেশ্বরের হাবিবুল্লাহ পাঠান অপেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিক হলেও তিনি প্রত্নস্থান নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গবেষণায় একদল আধুনিক প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী তৈরি ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গবেষক তৈরি করতে ‘বিষয়’ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে; ‘প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর ছাড়াও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

এছাড়াও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নামে এ শাস্ত্রের চর্চা চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা প্রত্নতত্ত্ব শাস্ত্রের অধিভুক্ত ‘মাঠপ্রত্নতত্ত্ব’সহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও তার সারনির্যাস প্রকাশ করে চলছেন। এরই মধ্যে তাদের গবেষণা সাফল্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়াতে দৃশ্যমান।

এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় শিক্ষার হাতেখড়ি পান। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক বাংলার ইতিহাস, জাদুঘর ও উচ্চতর জাদুঘর বিদ্যা, বিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রাক ও প্রায়-ইতিহাস, বিশ্ব-সভ্যতা, ভূ-প্রত্নতত্ত্ব ছাড়াও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা, জৈব-প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশ-প্রত্নতত্ত্ব, নৃ-বিদ্যা, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, তত্ত্বচিন্তা, শিল্পকলা এবং চিত্রশাস্ত্র, এপিগ্রাফি, হেরিটেজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে, ল্যাবে ও সরাসরি উৎখননে সম্পৃক্ত থেকে প্রত্নচর্চা করে থাকেন।

একজন প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থীকে একজন ইতিহাসের শিক্ষার্থীর মতই সম্পূর্ণ লিখিত ইতিহাস জানতে হয়। এরপর ইতিহাসের উৎস যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে তাকে প্রত্নবস্তু, বাস্তুবস্তুর বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস, ইতিহাসের সত্যায়ন ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে হয়। তাই ইতিহাস শাস্ত্র, জাদুঘর বিদ্যা, সামাজিক গবেষণা, সাংবাদিকতা, লেখালেখি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীরা ভালো করে থাকেন।

তবে শেকড়ের সন্ধানে আগ্রহী হয়ে যে শিক্ষার্থীরা এ শাস্ত্রকে বেছে নেন তাদের চলার পথটি মসৃণ নয়। বরং কুসুমাস্তীর্ণ। জাদুঘরে এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরেও এককভাবে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে বরং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লড়াই করে প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের স্থান করে নিতে হয়।

এসব স্থানে প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের সংরক্ষিত কোনো আসন নেই। শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের সম্পূর্ণ সিলেবাস অধ্যয়ন করে, উচ্চতর জাদুঘর বিদ্যা, ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান; সব কিছুতে বেশি পরিশ্রম করে, সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা পদ্ধতির জ্ঞান রাখে, সনদপত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকৃতি বহন করেও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো চাকরিতে তারা আবেদনেরই সুযোগ পায় না।

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারেও এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের কোনো আসন নেই। এমনকি, এনটিআরসি কর্তৃক নিবন্ধন পরীক্ষাতেও এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে না। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, করোনা ভাইরাস ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন।

দেশের মূল ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে যারা তুলে ধরতে সক্ষম সেই শেকড়ের সন্ধানের নবীশ শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ ও পরিবেশ দেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের পাশে দাঁড়ানোর অনেক বেশি জরুরি।

শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্রমাণে তাদেরকে দেশের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান আওতাভুক্ত সকল সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ দেওয়া দরকার। একজন দেশের নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাদেরকে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের দিতে হবে।

নিউজ ডেস্ক

নিউজ ডেস্ক